Querido Frank Harris:

Ante todo,¡oh biógrafo! métase bien en la cabeza que nada de su modelo (o biografiado) con una mera lista de sus aventuras galantes. Si bien no tiene usted ningún registro semejante en el caso de Shakespeare, tiene u no bastante completo. Y que abarca varios años, en el caso de Pepys; Y, sin embargo, sabe usted mucho más acerca de Shakespeare que acerca de Pepys. La explicación, es que, en los galanteos, la relación de las partes no es una relación personal. Ésta puede ser irresistiblemente deseada y arrebatadamente consumada por personas que no podrían soportarse un solo día en otro género de relaciones. Si yo debiera contarle a usted todas las aventuras de esa clase que he tenido, no por eso sabría más sobre mi historia personal, ni siquiera sobre mi historia sexual. Lo único que conocería usted es lo que ya sabe: que soy un ser humano. Si abriga usted alguna duda respecto a la normalidad de mi virilidad, quítesela usted de la cabeza. Yo no era impotente, ni estéril, ni homosexual. Era, en cambio, sumamente impresionable, aunque no me impresionaran todas las mujeres. Me hallaba tambien exento totalmente de la neurosis (al menos tal me parece a mí) del Pecado Original. Nunca involucré el comercio sexual con la delincuencia. Lo asociaba siempre al placer, y no padecía escrúpulo, ni remordimientos, ni recelos de conciencia. Claro está que tenía eficaces escrúpulos inhibitorios de comprometer a las mujeres (o más bien, de dejarlas que se comprometieran conmigo) y de engañar a mis amigos. Entiendo que la castidad puede ser una pasión lo mismo que el intelecto es una pasión; pero la de San Pablo ha parecido siempre un caso patológico. La experiencia sexual me parecía un fin necesario en la formación del hombre. No sentía propensión alguna hacia las virgenes; prefería las mujeres bien enteradas de lo que estaban haciendo.

no bastante completo. Y que abarca varios años, en el caso de Pepys; Y, sin embargo, sabe usted mucho más acerca de Shakespeare que acerca de Pepys. La explicación, es que, en los galanteos, la relación de las partes no es una relación personal. Ésta puede ser irresistiblemente deseada y arrebatadamente consumada por personas que no podrían soportarse un solo día en otro género de relaciones. Si yo debiera contarle a usted todas las aventuras de esa clase que he tenido, no por eso sabría más sobre mi historia personal, ni siquiera sobre mi historia sexual. Lo único que conocería usted es lo que ya sabe: que soy un ser humano. Si abriga usted alguna duda respecto a la normalidad de mi virilidad, quítesela usted de la cabeza. Yo no era impotente, ni estéril, ni homosexual. Era, en cambio, sumamente impresionable, aunque no me impresionaran todas las mujeres. Me hallaba tambien exento totalmente de la neurosis (al menos tal me parece a mí) del Pecado Original. Nunca involucré el comercio sexual con la delincuencia. Lo asociaba siempre al placer, y no padecía escrúpulo, ni remordimientos, ni recelos de conciencia. Claro está que tenía eficaces escrúpulos inhibitorios de comprometer a las mujeres (o más bien, de dejarlas que se comprometieran conmigo) y de engañar a mis amigos. Entiendo que la castidad puede ser una pasión lo mismo que el intelecto es una pasión; pero la de San Pablo ha parecido siempre un caso patológico. La experiencia sexual me parecía un fin necesario en la formación del hombre. No sentía propensión alguna hacia las virgenes; prefería las mujeres bien enteradas de lo que estaban haciendo.

no bastante completo. Y que abarca varios años, en el caso de Pepys; Y, sin embargo, sabe usted mucho más acerca de Shakespeare que acerca de Pepys. La explicación, es que, en los galanteos, la relación de las partes no es una relación personal. Ésta puede ser irresistiblemente deseada y arrebatadamente consumada por personas que no podrían soportarse un solo día en otro género de relaciones. Si yo debiera contarle a usted todas las aventuras de esa clase que he tenido, no por eso sabría más sobre mi historia personal, ni siquiera sobre mi historia sexual. Lo único que conocería usted es lo que ya sabe: que soy un ser humano. Si abriga usted alguna duda respecto a la normalidad de mi virilidad, quítesela usted de la cabeza. Yo no era impotente, ni estéril, ni homosexual. Era, en cambio, sumamente impresionable, aunque no me impresionaran todas las mujeres. Me hallaba tambien exento totalmente de la neurosis (al menos tal me parece a mí) del Pecado Original. Nunca involucré el comercio sexual con la delincuencia. Lo asociaba siempre al placer, y no padecía escrúpulo, ni remordimientos, ni recelos de conciencia. Claro está que tenía eficaces escrúpulos inhibitorios de comprometer a las mujeres (o más bien, de dejarlas que se comprometieran conmigo) y de engañar a mis amigos. Entiendo que la castidad puede ser una pasión lo mismo que el intelecto es una pasión; pero la de San Pablo ha parecido siempre un caso patológico. La experiencia sexual me parecía un fin necesario en la formación del hombre. No sentía propensión alguna hacia las virgenes; prefería las mujeres bien enteradas de lo que estaban haciendo.

no bastante completo. Y que abarca varios años, en el caso de Pepys; Y, sin embargo, sabe usted mucho más acerca de Shakespeare que acerca de Pepys. La explicación, es que, en los galanteos, la relación de las partes no es una relación personal. Ésta puede ser irresistiblemente deseada y arrebatadamente consumada por personas que no podrían soportarse un solo día en otro género de relaciones. Si yo debiera contarle a usted todas las aventuras de esa clase que he tenido, no por eso sabría más sobre mi historia personal, ni siquiera sobre mi historia sexual. Lo único que conocería usted es lo que ya sabe: que soy un ser humano. Si abriga usted alguna duda respecto a la normalidad de mi virilidad, quítesela usted de la cabeza. Yo no era impotente, ni estéril, ni homosexual. Era, en cambio, sumamente impresionable, aunque no me impresionaran todas las mujeres. Me hallaba tambien exento totalmente de la neurosis (al menos tal me parece a mí) del Pecado Original. Nunca involucré el comercio sexual con la delincuencia. Lo asociaba siempre al placer, y no padecía escrúpulo, ni remordimientos, ni recelos de conciencia. Claro está que tenía eficaces escrúpulos inhibitorios de comprometer a las mujeres (o más bien, de dejarlas que se comprometieran conmigo) y de engañar a mis amigos. Entiendo que la castidad puede ser una pasión lo mismo que el intelecto es una pasión; pero la de San Pablo ha parecido siempre un caso patológico. La experiencia sexual me parecía un fin necesario en la formación del hombre. No sentía propensión alguna hacia las virgenes; prefería las mujeres bien enteradas de lo que estaban haciendo.Como ya le he contado a usted, mis aventuras comenzaron a los veintinueve años. Sería, sin embargo, un tremendo error el lijar en esa fecha el comienzo de mi vida sexual. Recuerde usted que yo guardaba una perfecta contlnencla, interrumpida únicamente por las involuntarias y muy raras incontinencias del mundo de los sueños. Entre Oscar Wilde, que daba los dieciséis años como la edad en que se revela el sexo, y Rousseau, que  declaraba que su sangre bullía de sensualidad en el momento de nacer (aunque se echó a llorar cuando Madame de Warens lo inició), mi experiencia confirma a Rousseau y se asombra ante Wilde. Así como no acierto a recordar ninguna edad en que no haya sabido leer y escribir, tampoco acierto a recordar ninguna época en la que no haya ejercitado mi excesiva imaginación contándome historias de mujeres. Yo era, como todos los jóvenes debieran serlo, un devoto de la Venus Urania. Estaba embebido desde la infancia en la música romántica. Me sabía de memoria todos los cuadros y todas las estatuas de la Galeria Nacional de Irlanda (un museo bastante bueno). Leía todo lo que caía en mis manos. Dumas padre me contaba la historia de Francia como una ópera de Meyerbeer. Desde nuestro "cottage" de Dalkey Hill contemplaba una eterna visión shelleyana del mar, los cielos y las montañas. La vida real era sólo un sórdido paréntesis en un paraíso imaginario. Me hallaba colmado de melifluo rocío. La Venus Urania, era, pues, hermosa. El inconveniente de la Venus Urania es que, a pesar de salvarnos del libertinaje y de permitirnos prolongar nuestra virginidad física hasta mucho después de pasada nuestra adolescencia, nos puede esterilizar proporcionándonos amores imaginarios en las llanuras del cielo con diosas y ángeles y hasta con demonios tan encantadores que nos dejen para siempre desengañados de las mujeres reales o, si se es mujer, hombres de carne y hueso. Nos volvemos inhumanos a fuerza de belleza y de exceso de voluptuosidad. Acabamos como ascetas, como santos, como solterones o solteronas (en suma, celibato) porque, como Heine, no podemos seducir a la Venus de Milo o ser seducidas por el Hermes de Praxíteles. Nuestros poemas de amor son como el Epipsychidion de Shelley, irrirantes para las mujeres sensuales y terre a terre, que comprenden al punto que las estamos haciendo apetitosas al pretender que son algo que no son realmente, y con lo cual no pueden resistir la comparación. Ya sabe usted cómo viví, en la continencia y la virginidad, hasta los veintinueve años, huyendo hasta en las ocasiones en que las mujeres me arrojaban su pañuelo. Desde entonces hasta el día de mi matrimonio, dispuse siempre de alguna amiga amable. Ensayé todos los experimentos y aprendí todo cuanto podían enseñarme. Todas ellas me acompañaban «por amor», pues a mí no me sobraba el dinero. Ganaba lo preciso para vivir en un segundo piso; el resto de mis actividades no lo dedicaba a ganar mucho dinero, sino a propugnar el socialismo. Cuando al fin pude vestirme con cierta elegancia, me acostumbré muy pronto a que las mujeres se enamoraran de mí. No me hacía falta perseguir a las mujeres, eran ellas las que me perseguían a mí. Le advierto, nuevamente, que no deduzca conclusiones prematuras. No todas mis perseguidoras deseaban relaciones sexuales. Muchas buscaban compañía y amistad. Algunas eran felices en sus matrimonios, y me quedaban reconocidas de que yo comprendiera desde un principio que la relación sexual estaba descartada. Otras se hallaban dispuestas a comprar la amistad con el placer, convencidas de que los hombres estaban acostumbrados a esos tratos. Varias, en fin, eran genios sexuales, absolutamente intolerables en todo otro aspecto. No había un solo caso que fuera igual a otro. Cuando William Morris afirmó que «todas saben igual›, no hablaba, como ya dijo Longfellow con «palabras del corazón». Consideré que el sexo era una base imposible para las relaciones permanentes, y nunca pensé en asociarlo al matrimonio. Anteponía todo a las necesidades sexuales, y nunca rehusé o perdí una oportunidad de hablar sobre el socialismo por pasar una velada galante. Me gustaba el comercio sexual a causa de ese asombroso poder que tiene de anegar los sentidos con una oleada celestial de emoción y exaltación de la existencia, estado, aunque momentáneo, que me suministraba una muestra de lo que podria ser algún día el estado normal de una humanidad en éxtasis intelectual. A esto le daba yo la más desenfrenada manifestación mediante un torrente de palabras, en parte porque me creía obligado a comunicar a la mujer lo que yo sentía entre sus brazos, en parte porque quería que ella misma compartiera mi emoción. Pero, exceptuando tal vez una ocasión, nunca llegué a sentirme plenamente convencido de haber transportado a la mujer ni a la mitad de la distancia a que ella me había transportado a mí: éste es un talento tan individual como cualquier otro. Me acuerdo de una mujer que sentía por mi una especie de adoración afectuosa y enteramente inocente, la cual me explicaba un día que tendría que acabar abandonando a su marido porque las relaciones sexuales la herían físicamente «lo mismo que si alguien me estuviera retorciendo un brazo». Entre este caso extremo y la heroína sexualmente insaciable de mi primera aventura, hay una gradación enorme en las sensaciones, y mayor debe ser aún la gradación en las exaltaciones celestiales.

declaraba que su sangre bullía de sensualidad en el momento de nacer (aunque se echó a llorar cuando Madame de Warens lo inició), mi experiencia confirma a Rousseau y se asombra ante Wilde. Así como no acierto a recordar ninguna edad en que no haya sabido leer y escribir, tampoco acierto a recordar ninguna época en la que no haya ejercitado mi excesiva imaginación contándome historias de mujeres. Yo era, como todos los jóvenes debieran serlo, un devoto de la Venus Urania. Estaba embebido desde la infancia en la música romántica. Me sabía de memoria todos los cuadros y todas las estatuas de la Galeria Nacional de Irlanda (un museo bastante bueno). Leía todo lo que caía en mis manos. Dumas padre me contaba la historia de Francia como una ópera de Meyerbeer. Desde nuestro "cottage" de Dalkey Hill contemplaba una eterna visión shelleyana del mar, los cielos y las montañas. La vida real era sólo un sórdido paréntesis en un paraíso imaginario. Me hallaba colmado de melifluo rocío. La Venus Urania, era, pues, hermosa. El inconveniente de la Venus Urania es que, a pesar de salvarnos del libertinaje y de permitirnos prolongar nuestra virginidad física hasta mucho después de pasada nuestra adolescencia, nos puede esterilizar proporcionándonos amores imaginarios en las llanuras del cielo con diosas y ángeles y hasta con demonios tan encantadores que nos dejen para siempre desengañados de las mujeres reales o, si se es mujer, hombres de carne y hueso. Nos volvemos inhumanos a fuerza de belleza y de exceso de voluptuosidad. Acabamos como ascetas, como santos, como solterones o solteronas (en suma, celibato) porque, como Heine, no podemos seducir a la Venus de Milo o ser seducidas por el Hermes de Praxíteles. Nuestros poemas de amor son como el Epipsychidion de Shelley, irrirantes para las mujeres sensuales y terre a terre, que comprenden al punto que las estamos haciendo apetitosas al pretender que son algo que no son realmente, y con lo cual no pueden resistir la comparación. Ya sabe usted cómo viví, en la continencia y la virginidad, hasta los veintinueve años, huyendo hasta en las ocasiones en que las mujeres me arrojaban su pañuelo. Desde entonces hasta el día de mi matrimonio, dispuse siempre de alguna amiga amable. Ensayé todos los experimentos y aprendí todo cuanto podían enseñarme. Todas ellas me acompañaban «por amor», pues a mí no me sobraba el dinero. Ganaba lo preciso para vivir en un segundo piso; el resto de mis actividades no lo dedicaba a ganar mucho dinero, sino a propugnar el socialismo. Cuando al fin pude vestirme con cierta elegancia, me acostumbré muy pronto a que las mujeres se enamoraran de mí. No me hacía falta perseguir a las mujeres, eran ellas las que me perseguían a mí. Le advierto, nuevamente, que no deduzca conclusiones prematuras. No todas mis perseguidoras deseaban relaciones sexuales. Muchas buscaban compañía y amistad. Algunas eran felices en sus matrimonios, y me quedaban reconocidas de que yo comprendiera desde un principio que la relación sexual estaba descartada. Otras se hallaban dispuestas a comprar la amistad con el placer, convencidas de que los hombres estaban acostumbrados a esos tratos. Varias, en fin, eran genios sexuales, absolutamente intolerables en todo otro aspecto. No había un solo caso que fuera igual a otro. Cuando William Morris afirmó que «todas saben igual›, no hablaba, como ya dijo Longfellow con «palabras del corazón». Consideré que el sexo era una base imposible para las relaciones permanentes, y nunca pensé en asociarlo al matrimonio. Anteponía todo a las necesidades sexuales, y nunca rehusé o perdí una oportunidad de hablar sobre el socialismo por pasar una velada galante. Me gustaba el comercio sexual a causa de ese asombroso poder que tiene de anegar los sentidos con una oleada celestial de emoción y exaltación de la existencia, estado, aunque momentáneo, que me suministraba una muestra de lo que podria ser algún día el estado normal de una humanidad en éxtasis intelectual. A esto le daba yo la más desenfrenada manifestación mediante un torrente de palabras, en parte porque me creía obligado a comunicar a la mujer lo que yo sentía entre sus brazos, en parte porque quería que ella misma compartiera mi emoción. Pero, exceptuando tal vez una ocasión, nunca llegué a sentirme plenamente convencido de haber transportado a la mujer ni a la mitad de la distancia a que ella me había transportado a mí: éste es un talento tan individual como cualquier otro. Me acuerdo de una mujer que sentía por mi una especie de adoración afectuosa y enteramente inocente, la cual me explicaba un día que tendría que acabar abandonando a su marido porque las relaciones sexuales la herían físicamente «lo mismo que si alguien me estuviera retorciendo un brazo». Entre este caso extremo y la heroína sexualmente insaciable de mi primera aventura, hay una gradación enorme en las sensaciones, y mayor debe ser aún la gradación en las exaltaciones celestiales.

declaraba que su sangre bullía de sensualidad en el momento de nacer (aunque se echó a llorar cuando Madame de Warens lo inició), mi experiencia confirma a Rousseau y se asombra ante Wilde. Así como no acierto a recordar ninguna edad en que no haya sabido leer y escribir, tampoco acierto a recordar ninguna época en la que no haya ejercitado mi excesiva imaginación contándome historias de mujeres. Yo era, como todos los jóvenes debieran serlo, un devoto de la Venus Urania. Estaba embebido desde la infancia en la música romántica. Me sabía de memoria todos los cuadros y todas las estatuas de la Galeria Nacional de Irlanda (un museo bastante bueno). Leía todo lo que caía en mis manos. Dumas padre me contaba la historia de Francia como una ópera de Meyerbeer. Desde nuestro "cottage" de Dalkey Hill contemplaba una eterna visión shelleyana del mar, los cielos y las montañas. La vida real era sólo un sórdido paréntesis en un paraíso imaginario. Me hallaba colmado de melifluo rocío. La Venus Urania, era, pues, hermosa. El inconveniente de la Venus Urania es que, a pesar de salvarnos del libertinaje y de permitirnos prolongar nuestra virginidad física hasta mucho después de pasada nuestra adolescencia, nos puede esterilizar proporcionándonos amores imaginarios en las llanuras del cielo con diosas y ángeles y hasta con demonios tan encantadores que nos dejen para siempre desengañados de las mujeres reales o, si se es mujer, hombres de carne y hueso. Nos volvemos inhumanos a fuerza de belleza y de exceso de voluptuosidad. Acabamos como ascetas, como santos, como solterones o solteronas (en suma, celibato) porque, como Heine, no podemos seducir a la Venus de Milo o ser seducidas por el Hermes de Praxíteles. Nuestros poemas de amor son como el Epipsychidion de Shelley, irrirantes para las mujeres sensuales y terre a terre, que comprenden al punto que las estamos haciendo apetitosas al pretender que son algo que no son realmente, y con lo cual no pueden resistir la comparación. Ya sabe usted cómo viví, en la continencia y la virginidad, hasta los veintinueve años, huyendo hasta en las ocasiones en que las mujeres me arrojaban su pañuelo. Desde entonces hasta el día de mi matrimonio, dispuse siempre de alguna amiga amable. Ensayé todos los experimentos y aprendí todo cuanto podían enseñarme. Todas ellas me acompañaban «por amor», pues a mí no me sobraba el dinero. Ganaba lo preciso para vivir en un segundo piso; el resto de mis actividades no lo dedicaba a ganar mucho dinero, sino a propugnar el socialismo. Cuando al fin pude vestirme con cierta elegancia, me acostumbré muy pronto a que las mujeres se enamoraran de mí. No me hacía falta perseguir a las mujeres, eran ellas las que me perseguían a mí. Le advierto, nuevamente, que no deduzca conclusiones prematuras. No todas mis perseguidoras deseaban relaciones sexuales. Muchas buscaban compañía y amistad. Algunas eran felices en sus matrimonios, y me quedaban reconocidas de que yo comprendiera desde un principio que la relación sexual estaba descartada. Otras se hallaban dispuestas a comprar la amistad con el placer, convencidas de que los hombres estaban acostumbrados a esos tratos. Varias, en fin, eran genios sexuales, absolutamente intolerables en todo otro aspecto. No había un solo caso que fuera igual a otro. Cuando William Morris afirmó que «todas saben igual›, no hablaba, como ya dijo Longfellow con «palabras del corazón». Consideré que el sexo era una base imposible para las relaciones permanentes, y nunca pensé en asociarlo al matrimonio. Anteponía todo a las necesidades sexuales, y nunca rehusé o perdí una oportunidad de hablar sobre el socialismo por pasar una velada galante. Me gustaba el comercio sexual a causa de ese asombroso poder que tiene de anegar los sentidos con una oleada celestial de emoción y exaltación de la existencia, estado, aunque momentáneo, que me suministraba una muestra de lo que podria ser algún día el estado normal de una humanidad en éxtasis intelectual. A esto le daba yo la más desenfrenada manifestación mediante un torrente de palabras, en parte porque me creía obligado a comunicar a la mujer lo que yo sentía entre sus brazos, en parte porque quería que ella misma compartiera mi emoción. Pero, exceptuando tal vez una ocasión, nunca llegué a sentirme plenamente convencido de haber transportado a la mujer ni a la mitad de la distancia a que ella me había transportado a mí: éste es un talento tan individual como cualquier otro. Me acuerdo de una mujer que sentía por mi una especie de adoración afectuosa y enteramente inocente, la cual me explicaba un día que tendría que acabar abandonando a su marido porque las relaciones sexuales la herían físicamente «lo mismo que si alguien me estuviera retorciendo un brazo». Entre este caso extremo y la heroína sexualmente insaciable de mi primera aventura, hay una gradación enorme en las sensaciones, y mayor debe ser aún la gradación en las exaltaciones celestiales.

declaraba que su sangre bullía de sensualidad en el momento de nacer (aunque se echó a llorar cuando Madame de Warens lo inició), mi experiencia confirma a Rousseau y se asombra ante Wilde. Así como no acierto a recordar ninguna edad en que no haya sabido leer y escribir, tampoco acierto a recordar ninguna época en la que no haya ejercitado mi excesiva imaginación contándome historias de mujeres. Yo era, como todos los jóvenes debieran serlo, un devoto de la Venus Urania. Estaba embebido desde la infancia en la música romántica. Me sabía de memoria todos los cuadros y todas las estatuas de la Galeria Nacional de Irlanda (un museo bastante bueno). Leía todo lo que caía en mis manos. Dumas padre me contaba la historia de Francia como una ópera de Meyerbeer. Desde nuestro "cottage" de Dalkey Hill contemplaba una eterna visión shelleyana del mar, los cielos y las montañas. La vida real era sólo un sórdido paréntesis en un paraíso imaginario. Me hallaba colmado de melifluo rocío. La Venus Urania, era, pues, hermosa. El inconveniente de la Venus Urania es que, a pesar de salvarnos del libertinaje y de permitirnos prolongar nuestra virginidad física hasta mucho después de pasada nuestra adolescencia, nos puede esterilizar proporcionándonos amores imaginarios en las llanuras del cielo con diosas y ángeles y hasta con demonios tan encantadores que nos dejen para siempre desengañados de las mujeres reales o, si se es mujer, hombres de carne y hueso. Nos volvemos inhumanos a fuerza de belleza y de exceso de voluptuosidad. Acabamos como ascetas, como santos, como solterones o solteronas (en suma, celibato) porque, como Heine, no podemos seducir a la Venus de Milo o ser seducidas por el Hermes de Praxíteles. Nuestros poemas de amor son como el Epipsychidion de Shelley, irrirantes para las mujeres sensuales y terre a terre, que comprenden al punto que las estamos haciendo apetitosas al pretender que son algo que no son realmente, y con lo cual no pueden resistir la comparación. Ya sabe usted cómo viví, en la continencia y la virginidad, hasta los veintinueve años, huyendo hasta en las ocasiones en que las mujeres me arrojaban su pañuelo. Desde entonces hasta el día de mi matrimonio, dispuse siempre de alguna amiga amable. Ensayé todos los experimentos y aprendí todo cuanto podían enseñarme. Todas ellas me acompañaban «por amor», pues a mí no me sobraba el dinero. Ganaba lo preciso para vivir en un segundo piso; el resto de mis actividades no lo dedicaba a ganar mucho dinero, sino a propugnar el socialismo. Cuando al fin pude vestirme con cierta elegancia, me acostumbré muy pronto a que las mujeres se enamoraran de mí. No me hacía falta perseguir a las mujeres, eran ellas las que me perseguían a mí. Le advierto, nuevamente, que no deduzca conclusiones prematuras. No todas mis perseguidoras deseaban relaciones sexuales. Muchas buscaban compañía y amistad. Algunas eran felices en sus matrimonios, y me quedaban reconocidas de que yo comprendiera desde un principio que la relación sexual estaba descartada. Otras se hallaban dispuestas a comprar la amistad con el placer, convencidas de que los hombres estaban acostumbrados a esos tratos. Varias, en fin, eran genios sexuales, absolutamente intolerables en todo otro aspecto. No había un solo caso que fuera igual a otro. Cuando William Morris afirmó que «todas saben igual›, no hablaba, como ya dijo Longfellow con «palabras del corazón». Consideré que el sexo era una base imposible para las relaciones permanentes, y nunca pensé en asociarlo al matrimonio. Anteponía todo a las necesidades sexuales, y nunca rehusé o perdí una oportunidad de hablar sobre el socialismo por pasar una velada galante. Me gustaba el comercio sexual a causa de ese asombroso poder que tiene de anegar los sentidos con una oleada celestial de emoción y exaltación de la existencia, estado, aunque momentáneo, que me suministraba una muestra de lo que podria ser algún día el estado normal de una humanidad en éxtasis intelectual. A esto le daba yo la más desenfrenada manifestación mediante un torrente de palabras, en parte porque me creía obligado a comunicar a la mujer lo que yo sentía entre sus brazos, en parte porque quería que ella misma compartiera mi emoción. Pero, exceptuando tal vez una ocasión, nunca llegué a sentirme plenamente convencido de haber transportado a la mujer ni a la mitad de la distancia a que ella me había transportado a mí: éste es un talento tan individual como cualquier otro. Me acuerdo de una mujer que sentía por mi una especie de adoración afectuosa y enteramente inocente, la cual me explicaba un día que tendría que acabar abandonando a su marido porque las relaciones sexuales la herían físicamente «lo mismo que si alguien me estuviera retorciendo un brazo». Entre este caso extremo y la heroína sexualmente insaciable de mi primera aventura, hay una gradación enorme en las sensaciones, y mayor debe ser aún la gradación en las exaltaciones celestiales.Cuando me casé, tenía yo demasiada experiencia para incurrir en el tremendo error de instalar sencillamente en mi casa a una querida permanente. Mi mujer, por su parte, tampoco incurrió en el error complementario. Nada podía impedirnos el que satisfaciéramos nuestras necesidades sexuales sin pagarlas a ese precio, y fueron otras consideraciones las que nos convirtìeron al fin en marido y mujer. Mis aventuras amorosas consumadas no cuentan para nada, en duración y seriedad, junto a las que quedaron sin consumar o concluyeron descartando el amor físico. No olvide usted que todos los matrimonios son diferentes, y que un matrimonio entre dos personas jóvenes que pronto tienen hijos no puede ser comparado con la alianza infecunda de dos seres de edad madura y que han pasado ya de la edad en que es prudente tener el primer hijo. Y ahora, nada de novelas; ni, sobre todo, de pornografía.

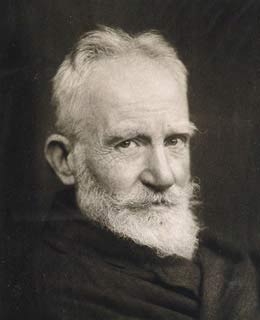

George Bernard Shaw (1856-1950) fue un escritor irlandés, considerado el autor teatral más significativo de la literatura británica posterior a Shakespeare. Místico y visionario, hombre tímido, introspectivo y discretamente generoso, Shaw era, al mismo tiempo, la antítesis del romántico, en su papel de crítico irreverente con las instituciones. Publicó muchas obras y escribió muchas cartas. Esta ha sido tomada del libro de su biógrafo Frank Harris, Bernard Shaw (Bernard Shaw, a Biography), al que le escribe confesándole su vida sexual y amorosa. Traducción de Ricardo Baeza.

0 comentarios:

Publicar un comentario